目で見るだけでは形を理解できない!?

前回、自ら身体を使う事が、ことばの発達促すという内容をお伝えしましたが、自ら物を見て触ることが形の認識つながるというお話します。

私たちは、◯や△など形を目で見て認識しているように思います。しかし、頭の中では視覚の情報だけで形を認識しているわけでないのです。

これまで、視覚の機能を持つ脳の領域は、脳の後の部位にあたる後頭葉とされていましたが、近年、形の認識には後頭葉から側頭葉(横の部位)にかけての経路の存在が分かっています。また、その機能は、生まれてすぐには十分に機能しておらず、形の認識も発達していくようです。

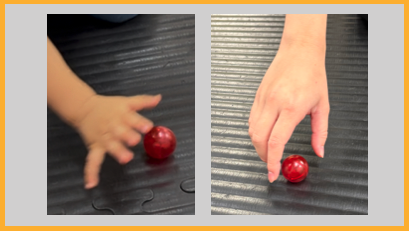

大人は、ある物を掴む際、その物に触れる前から目的の物の大きさに指が形づいていますが、赤ちゃんは、物を掴む際は、小さな物でも指を大きく開いて掴もうとします(写真参照)。

つまり、赤ちゃんは、目で見て物を掴む際に形や大きさはについては、まだ十分に把握していないことが推測されます。 では、物の形や素材などを知るには、どのような活動が必要なのでしょう。

以下の研究論文から考えてみましょう。

プレリリース(こちらは図もあり、わかりやすく解説しています)https://www.nips.ac.jp/release/2016/03/post_317.html

この研究では、2匹のマカクザルに様々な素材(セラミックなどサルには馴染みのない素材も含む)を見て触る経験を2ヶ月間おこなっています。そして見て触る経験の前後で脳機能がどのように変化したのかを機能的MRIで測定し比較した内容です。

実験後、触った素材を見ると後頭葉から側頭葉の領域の活動が見て触れる経験前よりも、素材の相違によりよく反応するようになったという結果でした。

結果の解釈の中で興味深かったのは本来、視覚の経路には触れるといった感覚の機能は存在しないのですが、触れるといった他の感覚(触覚)が視覚の発達に反映したことを示唆した点です。

つまりは、視覚の機能が発達するためには視覚だけだはなく、他の感覚の経験が非常に重要であることを示していると思われます。

ここらは、私見で飛躍した解釈を話します。

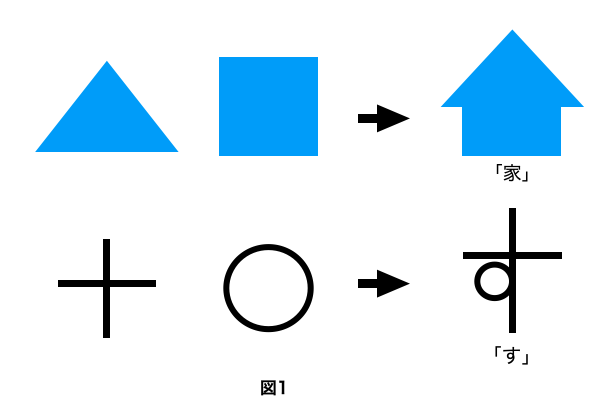

形の認識をするためには見るだけではなく触れることも重要だということがわかりました。形が言葉とどのように関係するのかをイメージしてみましょう。

例えば△と⬜︎を組み合わせると何になりますか? 十と◯の組み合わせでは何ができますか? △と⬜︎では「家」になりますし、十と◯では「す」の文字になります(図1参照)

つまりは、指を使って物を触る行為は形を認識し名詞や文字の発達に反映していくことが推測されます。名詞を増やしたい時に、言葉かけは重要ですが、粘土などで物を作るのも大切な行為だと思えませんか?

また文字の練習において何度も読み聞かせたり、書いたりすることも大事ですが、指が上手く使えているのかを再度、確認することが必要になるかも知れません。特に文字を書きたがらない子どもの中には、少なからず指の操作が苦手な子が存在します。

おすすめの活動としては、お芋掘りや魚の掴み取りが理想ですが、なかなかできないですよね(実際に指の操作が難しいとうまくできない活動ですし、できる環境があるならぜひ体験してください)。

だから、お家でできる活動として粘土の中におもちゃを隠して探し出すとか、好きなお菓子を袋の中から探し出すなどの活動はできるのではないでしょうか。おもちゃやお菓子といった報酬があると子どもは喜んで参加してくれると思います。楽しみながら発達していけるのが理想ですね!