振り向く動作をが重要

言葉の存在を知るには、まず聞くことから始まります。音源が何処からかがわからないと音を出している者(物も含む)との因果関係を知ることができないすよね。

例えば、この声は、お母さんだ、この音は太鼓だといったように聴覚情報(声や音)と視覚情報(人や物)が一致していく過程で言葉を学習していくので音源をしっかり定位できないと、どれが太鼓で、どれがお母さんの声?となってしまい言葉の学習は、難しくなります。

なので今回は、赤ちゃんの音源定位(音の場所を知る)に関する研究を紹介していきます。

Developmental Changes in Locating Voice and Sound in Space https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5611710/

どのような内容か以下に説明します。

対象 4か月児:15名 5か月児:12名 7か月児:8名の定型発達乳児、合計35名で行っています。

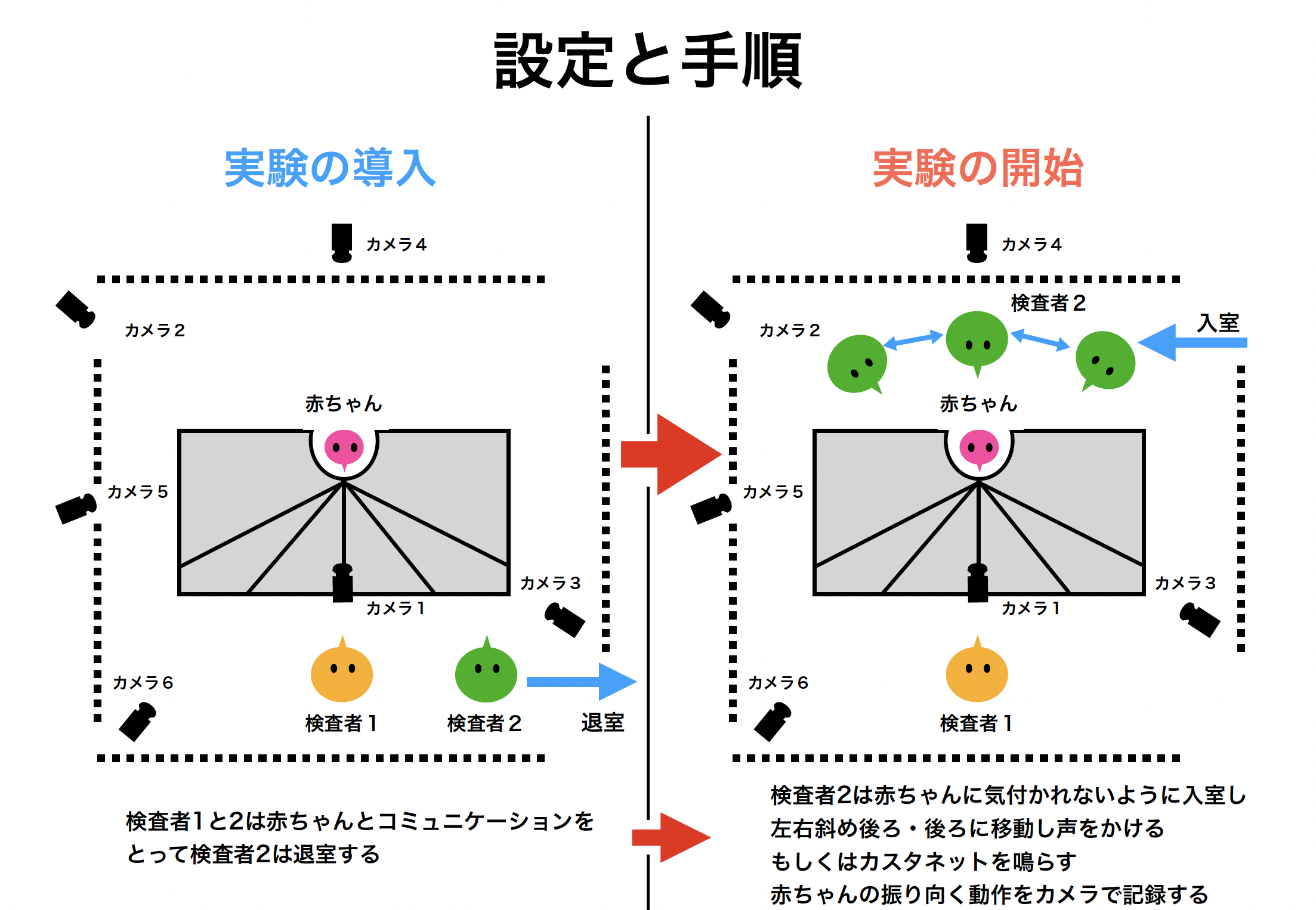

設定と実験手続き

赤ちゃんと検査者2名、検査者1と検査者2が対面に座り、それぞれが赤ちゃんとコミュニケーションをとった後、実験者2は退室し、実験者1はそのまま赤ちゃんの向かいに残ります。実験者2は、後ろの入り口から赤ちゃんの背後に行き、右後ろ、真後ろ、左後ろにランダムに移動し、いずれかの位置で声をかける条件とカスタネットを鳴らす条件で赤ちゃんの行動を動画で記録します。

図1:実験の設定と手順

(Developmental Changes in Locating Voice and Sound in Spaceをもとに作成)

動画解析の項目

・頭や身体をどちらに向けるか

・何回呼ぶと「見つけられるか」

・前にいた場所を間違えて見てしまうか(前の場所エラー)

結果

4ヶ月でも2/3が振り向いたり、身体を捻ったりしながら音源を探す。しかし、正確に探すのは難しい。 年齢が上がるごとに正確性は高くなる。探す前に考える時間があり、少し体が止まる場面がある。 真後ろを探すのは難しく7ヶ月ぐらいから。 前の場所をもう一回見るなどの期待と確認の行為が見られる。人の声とカスタネットの音に差は認められなかった。

まとめ

音源定位には振り向き動作が重要で4ヶ月ぐらいから見られ、月齢が高くなると誰の声かなどを考えながら探索する行動にゆっくりと変わる。

以上のことから、音源定位は音(声)という聴覚情報を振り向き動作という体性感覚情報で対象者(物)といった視覚情報の統合によって発達する。さらに、同じ場所をもう一度見るといった期待する活動(予測機能)が学習を促していることが考えられます。

つまりは、聴覚+体性感覚+視覚 に加え 注意+期待(予測)の機能が空間定位を促すことになる。

遊びの場面では、鳴いている蝉を探して捕まえる。鳥の鳴き声を聞いて鳥の居場所を見つけるなどの自然の中には音源定位の活動がいっぱいありますね。

今ならBluetoothのアクティヴスピーカーを数個用意し部屋のあちこちに仕掛けておいてスマホからアクセスして鳴らし音源を探すのも楽しいかも!